“Quanti anni sono che non vedi tutto questo?” ha chiesto Enver.

Per un tratto ho lasciato scorrere gli occhi sui tetti di mattoni, sul filo spinato che costeggiava la ferrovia, sulla terra di Siria tra il filo spinato e più in là, sul villaggio di Resulayn seppellito nel buio della sera.

“Dodici anni,” ho mormorato.

Poi quella fetta di tempo che ho chiamato dodici anni, assieme ai residui di dodici anni di vita che trasportava in sé, è scomparsa dalla mia mente e io d’un tratto sono come ritornato ai miei giorni di militare in quel villaggio. In un certo senso mi sono ritrovato in mezzo ai nitriti dei cavalli, ai greggi di pecore, al ronzio dei proiettili e alle balle di tè. Mi pulsavano le tempie. Le notti odoranti di morte che non servivano a niente fuorché a moltiplicare la paura mi si accasciavano in fronte come un cavallo da contrabbando ferito. Ne ero schiacciato. Per non essere riuscito a riversare nello scritto una kefiah insanguinata appesa al filo spinato, un cavallo impallinato che geme sul campo minato, una mano amica esitante mentre si allunga verso il bulgur, o i miei sentimenti davanti a centinaia di sguardi che scorrono via gli uni dietro gli altri dai treni che passano, pensavo di vivere la più stupida delle morti; per atrofia. A furia di vivere soltanto come un ammasso di carne e ossa i miei occhi si trasformavano in canna di fucile, le mie dita in grilletto.

“Ti sei di nuovo assentato” ha detto Enver.

Ci siamo accesi una sigaretta per uno. Avevamo appena fatto il primo tiro quando qualcuno ha cominciato a singhiozzare in mezzo al buio. Poi i singhiozzi sono diventati sordi ululati. Ho guardato Enver interrogandolo con gli occhi.

“È Yabu questo” ha detto soffiando indifferente fuori il fumo dalla bocca.

“Ogni notte piange.”

“Perché?” gli ho chiesto.

“Piange e basta,” ha detto.

Piangere era una specie di segnale per Yabu. Un anziano senza nessuno; ogni notte si sedeva sul tetto. Puntava gli occhi sulle luci di Resulayn, poi fino al sorgere dell’alba fumava sigarette. Quando non gli restavano più sigarette, o quando la solitudine patita per anni gli cresceva d’un tratto annodandosi in gola, cominciava così a piangere perché qualcuno gli andasse vicino.

“Allora vieni, andiamo da lui,” ho detto a Enver.

Passando per le strette stradine siamo saliti sul tetto.

Come ha sentito i nostri passi si è zittito Yabu, appoggiata la schiena al caminetto di mattoni aveva rivolto la faccia verso la Siria. Fingendo di non accorgerci del suo far finta di non vederci abbiamo steso i nostri materassi al suo fianco. Gli abbiamo messo un pacchetto di sigarette davanti.

Accesa la prima sigaretta il tremito della barba si è fermato, il buio della sera concentrato tra le grinze del volto è diminuito. Dopo aver allungato i piedi nudi nel buio ha cominciato a parlare lento lento Yabu.

Per ore non ha dato la parola a nessuno. Doveva aver già raccontato ogni cosa a Enver che a ogni frase metteva il punto sul mio volto, spruzzando il fumo sulla mia nuca, nelle mie orecchie, viveva di nuovo il suo passato. Guardandolo spegnere una sigaretta e accenderne un’altra, pensando a se fumasse perché raccontava o se raccontasse perché fumava, insieme a lui andavo e venivo negli anni passati.

A quanto diceva, Yabu era un vecchio contrabbandiere. Nella sua giovinezza aveva saltellato come un cerbiatto in mezzo alle mine, più veloce dei proiettili, più impavido delle pietre. Per anni era andato e venuto da quel fronte a questo, e solo una volta aveva temuto le mine e i gendarmi. La notte in cui aveva avuto paura se la ricordava come fosse ieri. Il carico non erano balle di tè quella notte, né sacchi di seta. Il carico era una sposa da portare a Resulayn. E la sposa era la sua Gazel, tutto ciò che aveva. Erano scesi al Khabur con due cavalli. Finché il corno della luna non fu seppellito dalle nuvole, avevano atteso tenendo tra i palmi il mento dei cavalli al riparo dei salici. Quando i fari puntati dai mezzi di pattuglia si erano persi dietro Mezartepe cominciando a leccare il cielo, avevano preso le redini dei cavalli e superato il filo spinato.

Quando furono vicini alle case di calce bianche di Resulayn i galli cantavano. Ad accoglierli c’era la folla del matrimonio con shalvar svolazzanti nel vento. Il matrimonio cominciò l’indomani a mezzogiorno. Mentre in quattro trascinavano sul fuoco i calderoni di riso, il suono di trombe e tamburi si levava nei cieli, da un lato si spargeva verso Aleppo come una nuvola colorata, dall’altro superando la piana di Ceylanpınar raggiungeva Urfa.

Dopo i festeggiamenti durati tre giorni e tre notti Yabu era tornato in Turchia. Fino all’uscita di Resulayn Gazel e suo marito avevano camminato con lui. Al momento di separarsi si erano fermati in mezzo alla notte. Mentre gli baciava le mani due perle di lacrime gli scivolarono dagli occhi, “Sarà difficile baciarti di nuovo le mani babo” aveva detto Gazel. E quel che disse fu, dopo quella notte per anni non aveva potuto baciare le mani a suo padre. E suo padre, non una volta aveva potuto allargare le braccia e stringere la figlia.

Poi gli occhi di Yabu non poterono più forare la notte. Diminuita la forza, allentata la carne, aveva smesso di portare a spasso l’anima sopra le mine. La fiamma degli occhi si era spenta ma le orecchie erano ancora acute come pozzi senza fondo. Persino adesso, mentre sedeva con noi sul tetto, se a cinque chilometri di distanza scattava la sicura di un fucile, se un gendarme accendeva un fiammifero, se un altro sospirava, o se una tenaglia addentava il filo spinato riusciva a distinguerlo facilmente. Ma nessuno ci credeva. D’altronde non era rimasto nessuno che credesse alle cose che raccontava, tutti mormoravano ‘matto’ alle sue spalle. Non gli importava a Yabu, che mormorassero pure. Si era ormai abituato all’aggettivo di matto perché da dodici anni persino bambini dell’età dei suoi nipoti lo chiamavano così, gli tiravano la lingua spalancando gli occhi, gli lanciavano i sassi raccolti, lo toccavano nel vivo gridando, la vuoi una sigaretta, la vuoi?, oppure se per sbaglio usciva per strada gli legavano code di aquilone alle falde della giacca.

Prima Yabu perse sua moglie Yade.

Un pomeriggio che il sole faceva sfrigolare il villaggio come una padella, Yade era caduta mentre raccoglieva gli avanzi di pasta dai bidoni della spazzatura della compagnia di gendarmeria mobile. Dimenticandosi i sacchetti di plastica che teneva in grembo e il copricapo davanti ai bidoni, l’avevano caricata sulle spalle e portata a casa facendole sventolare i capelli al vento. Ecco l’avevano sdraiata in questa stanza dai vetri rotti. Tenendo tra le palpebre l’immagine degli avanzi di pasta raccolti come se li avesse dovuti portare all’al di là, non aveva più aperto gli occhi Yade. Solo facendo con la mano “vieni vieni” a Yabu per chiamarlo vicino gli aveva sussurrato “Tra tre giorni è festa, non dimenticarti di andare al filo spinato te.”

Il primo giorno di festa come tutti anche loro andavano al filo spinato. A cinquanta, sessanta metri dalla frontiera si mescolavano alla folla e attendevano per ore. I gendarmi ai piedi del filo spinato guardavano a lungo i pacchetti dei regali che tenevano in mano e loro guardavano il volto dei gendarmi. Poi i parenti di quelli che erano venuti a aspettare apparivano dalla Siria camminando la piana a grandi passi, bambini, giovani e vecchi, uomini e donne si ammassavano alla frontiera. Yabu e Yade in mezzo alla folla in terra di Siria cercavano con gli occhi i nipoti dalle ciocche nere e levando in aria i pacchetti di caramelle dicevano, vi abbiamo comprato i regali, eccoli, eccoli. Anche se non si allungavano verso le caramelle riempendosi le guance i bambini erano contenti. Agitando mani e braccia, ti bacio nonno, ti bacio nonna, mandavano baci.

Nonostante il filo spinato e i gendarmi fermi a distanza di due passi l’uno dall’altro quel cinguettio andava avanti per tutto il giorno. Al tramonto, senza essersi scambiati i regali, senza essersi baciati e abbracciati, ognuna delle due parti si separava e tornava alle loro case.

Dopo la morte di Yade, stette tre giorni a sedere da solo sul tetto senza dire una parola Yabu. Non avrebbe potuto tirare fuori la nonna dalla tomba per portarla ai nipoti ma bisognava assolutamente che portasse le caramelle. Pensando e ripensando a dove trovare i soldi, era stato perciò a tormentarsi la barba per tre giorni interi. Da mattino a sera aveva sbattuto contro i muri il portafoglio di cuoio trovato chissà dove dentro il quale gironzolavano formiche.

Il mattino del giorno di festa di prim’ora era corso ai bidoni della spazzatura. Come i polli intontiti rimasti in mezzo alla frontiera restò per un po’ a gironzolare attorno ai bidoni. Poi, anche se dentro ai pacchetti non ci metto caramelle ad ogni modo li porterò indietro senza poterli dare ai nipoti, si era detto, e aveva trovato una scatola vuota. Riempendola d’erba l’aveva impacchettata con grande cura.

D’un tratto Yabu è rimasto in silenzio. La barba ha cominciato a tremargli. In singhiozzi ha buttato giù dal tetto la sigaretta. Allora i singhiozzi si sono fatti di nuovo sordi ululati. Per un po’ con Enver abbiamo aspettato invano che smettesse di piangere. Capendo poi che questa volta Yabu stava piangendo per se stesso ci siamo alzati lentamente fingendo di dimenticarci lì il pacchetto di sigarette.

Fino a casa con Enver non abbiamo parlato.

Ci ha aperto la porta Sumru.

“Non dormi ancora tu?” ha detto Enver.

Dicendo “Sto facendo i compiti” Sumru ha mostrato la penna che teneva in mano.

Entrati in casa, una volta sepolti nelle poltrone; “È successo qualcosa?, ti sei adombrato parecchio” ha detto Enver puntando gli occhi nei miei.

“Penso a quello che ha raccontato Yabu,” gli ho detto.

È seguito un breve silenzio.

Allora non trattenendomi più gli ho chiesto; “La conosci la fine di quel racconto?”

“Non la conosco” ha detto Enver.

Si è alzato e si è messo a cercare un nuovo pacchetto di sigarette.

Tornato indietro, “Non la conosco” ha detto di nuovo, “Quello che so è che la stranezza di Yabu è cominciata dopo quel mattino di festa.”

Ho sospirato d’un tratto.

“Quel giorno ero di guardia lungo il filo spinato,” ho detto a Enver.

“Per la prima volta a quelli che venivano dalla Siria è stato permesso di vedersi e scambiarsi i regali con quelli che erano in Turchia.”

Traduzione di G. Ansaldo

Yabu è un racconto di Hasan Ali Toptaş pubblicato con il titolo Yabu nella raccolta Ölü Zaman Gezginleri (Viandanti del tempo morto), Everest, 2017 [2001].

Yabu è un racconto di Hasan Ali Toptaş pubblicato con il titolo Yabu nella raccolta Ölü Zaman Gezginleri (Viandanti del tempo morto), Everest, 2017 [2001].

© Diritti riservati per la traduzione italiana, Kaleydoskop, 2018 (su concessione dell’autore).

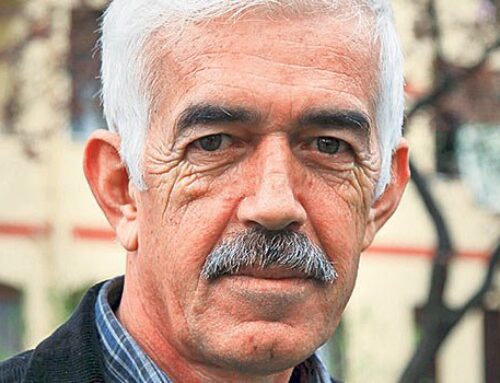

Hasan Ali Toptaş (1958, Denizli) comincia a scrivere da bambino pubblicando i suoi primi racconti su diverse riviste nel 1987. Impiegato statale partecipa a numerosi concorsi di scrittura negli anni Novanta prima di affermarsi in Turchia come uno dei maggiori e più riconosciuti scrittori contemporanei. Il libro Gölgesizler (I senza ombra) del 1994 da cui è stato tratto anche un film realizzato dal regista Ümit Ünal ha vinto il premio per il romanzo Yunus Nadi del 1995. Pubblicato inizialmente dalla casa editrice Adam, poi da Iletişim, infine da Everest che ha acquistato tutti i diritti dello scrittore, Gölgesizler ha proiettato Hasan Ali nel panorama internazionale. Le copertine dell’ultima edizione dei suoi libri sono firmate dal regista Nuri Bilge Ceylan. Il romanzo del 1999 Bin Hüzünlü Haz (Mille piaceri melanconici) ha vinto il premio di letteratura dedicato a Cevdet Kudret.

Hasan Ali Toptaş (1958, Denizli) comincia a scrivere da bambino pubblicando i suoi primi racconti su diverse riviste nel 1987. Impiegato statale partecipa a numerosi concorsi di scrittura negli anni Novanta prima di affermarsi in Turchia come uno dei maggiori e più riconosciuti scrittori contemporanei. Il libro Gölgesizler (I senza ombra) del 1994 da cui è stato tratto anche un film realizzato dal regista Ümit Ünal ha vinto il premio per il romanzo Yunus Nadi del 1995. Pubblicato inizialmente dalla casa editrice Adam, poi da Iletişim, infine da Everest che ha acquistato tutti i diritti dello scrittore, Gölgesizler ha proiettato Hasan Ali nel panorama internazionale. Le copertine dell’ultima edizione dei suoi libri sono firmate dal regista Nuri Bilge Ceylan. Il romanzo del 1999 Bin Hüzünlü Haz (Mille piaceri melanconici) ha vinto il premio di letteratura dedicato a Cevdet Kudret.

Il romanzo Uykuların Doğusu (La nascita dei sogni) di prossima pubblicazione in Italia per Del Vecchio Editore è stato riconosciuto con il premio Orhan Kemal, mentre al romanzo del 2013, Heba, in cui compare Yabu, il protagonista del racconto qui presentato, è stato assegnato il premio per la letteratura Sedat Simavi. Il romanzo è stato pubblicato in Italia con il titolo Impronte sempre da Del Vecchio.

Il romanzo Uykuların Doğusu (La nascita dei sogni) di prossima pubblicazione in Italia per Del Vecchio Editore è stato riconosciuto con il premio Orhan Kemal, mentre al romanzo del 2013, Heba, in cui compare Yabu, il protagonista del racconto qui presentato, è stato assegnato il premio per la letteratura Sedat Simavi. Il romanzo è stato pubblicato in Italia con il titolo Impronte sempre da Del Vecchio.

Autore di sette romanzi, cinque raccolte di racconti, un libro per l’infanzia e due saggi sulla scrittura, tradotto in più di dieci lingue, Toptaş è internazionalmente riconosciuto come uno tra gli autori più influenti della letteratura turca contemporanea.

Le illustrazioni sono di © Cansu Gürsu.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.